HISTOIRE DE LA CLARINETTE

L'aulos étrusque, la magudi indienne, l'arghoul égyptienne, la zummara arabe seraient les premiers et lointains ancêtres de la clarinette 1. Origine de la clarinette : Arghoul, Aulos ; 2. L'Ancêtre Direct de la Clarinette : Le Chalumeau - 3. Invention de la clarinette Par Johann Christoph Denner (Le Clarino) - 4. Origine et Première Apparition du Nom Clarinette (Klarinette) - 5. Perfectionnements de la Clarinette : Müller - 6. Adaptation du système Boehm à la clarinette : Klosé et Buffet - 7. Sax et la Clarinette Basse ; 8. La clarinette contemporaine - 9. Avenir de la clarinette. HISTOIRE DE LA CLARINETTE RÉSUMÉ Les origines les plus reculées de la clarinette remontent à la haute antiquité. Ce sont des instruments à anche et perce cylindrique perforés de trous, comme l'aulos grec ou l'arghoul égyptien qui ont donné naissance au haubois et au chalumeau. L'ancêtre le plus direct de la clarinette est le chalumeau médiéval, instrument à anche à anche et perce cylindrique, ne possedant qu'un seul registre. L'invention de la clarinette est due à Johann Christoph Denner dans les années 1690. En installant sur le chalumeau une clé de douzième, et une clé de la, il crée un nouvel instrument qui va permettre l'accès au registres supérieurs. La Klarinette de Jacob Denner, son fils, prototype commercial de l'instrument, sear enregistré sous le nom de Klarinette. Il bénéficiera de nombreux perfectionnements au cours des siècles suivants dont les principaux sont : - Les innovations d'Iwan Müller, dans les années 1810n qui portent le nombre de clés à 13 avec de nouveaux tampons en feutre. - L'adaptation du système Boehm par Klosé et Buffet dans les années 1840 ainsi que l'innovation des boule et ressorts à aiguille vont annoncer la clarinette moderne à 17 clés et 6 anneaux. Les systèmes Oehler et Albert, qui perfectionnent la clarinette de Müller sont utilisés principalement en Allemagne , Autriche et Belgique. Les perfectionnements portent aujourd'hui sur l'ajout de nouvelles clés, le travail sur la justesse et l'utilisation de plastique ABS pour la fabrication de l'instrument. HISTOIRE DE LA CLARINETTE - ORIGINE, INVENTION ET ÉVOLUTION DE L'INSTRUMENT Quelle est l'origine de la clarinette ? A qui attribuer son invention ? Quels perfectionnements significatifs successifs de son histoire ont abouti à la clarinette moderne ? De nombreux livres ont paru à toutes époques sur l'histoire de la clarinette, mais bien peu reprennent intégralement cette longue odyssée, en partant de ses premières origines. Nous verrons dans ce bref exposé comment des instruments antiques à anches et à trous, comme l'Arghoul ou l'Aulos se sont progressivement améliorés au fil des siècles pour donner naissance au hautbois, au chalumeau, au clarino, puis à la clarinette. Le chalumeau médiéval est le plus proche parent direct de la clarinette. J.-C. Denner va perfectionner l'instrument moyen-âgeux pour lui permettre d'accéder aux registres supérieurs (clé de douzième, clé supplémentaire, ajout d'un pavillon). Il invente en quelque sorte la clarinette au XVIIIème siècle. Le nom de klarinette n'est apparu qu'une génération plus tard. C'est grâce à bien d'autres facteurs d'instruments, dont Irwan Müller (qui la rend polytonale avec un système à 13 clés), puis Y. Klosé et A.Buffet (adaptation du système Boehm de la flûte à la clarinette, système de boules et ressorts à aiguille) que l'instrument va évoluer par la suite, étape par étape, jusqu'à la clarinette moderne. Rendons hommage à tous ces merveilleux créateurs à qui nous devons le plaisir de jouer avc autant de confort aujourd'hui ! Nous allons essayer de vous raconter ici l'histoire de la clarinette.

PREMIERS INSTRUMENTS À ANCHES BATTANTES DE L'ANTIQUITÉ Dans l'Egypte ancienne, en Grèce, en Inde, un peu partout dans le monde des instruments à vent, à anches et trous existent déjà, bien avant l'ère chrétienne : la magudi indienne, l'arghoul égyptienne, la zummara d'Arabie, la launeddas de Sardaigne, l'aulos et le monaule grecs, le tibia romain. Certains d'entre ces instruments, précurseurs du hautbois et de la clarinette, présentent parfois plusieurs corps. Ce sont là de bien lointains ancêtres certes, mais probablement "modernes à l'époque". Car avec un peu de réflexion, nous verrons que l'up-to-date d'aujourd'hui sera obsolète demain dans le long cheminement du progrès humain. ANCHE VIBRANTE ET PERCE CYLINDRIQUE Si l'on peut dire que la magudi, l'arghoul, la zummara, la launeddas, l'aulos, le monaule ou le tibia représentent bien les ancêtres reculés de la clarinette, c'est que ces instruments sont pourvus d'une anche battante et composés d'un tuyau cylindrique en roseau ou en os, percé de trous. La lame de roseau de l'anche pouvait être simple ou double, et la tessiture de ces instruments ne couvrait jamais qu'une ou deux octaves. Mais l'oreille pouvait déjà apprécier l'indiscutable pouvoir émotionnel de ces aïeuls de la clarinette : l'anche donne à la musique des accents de voix humaine, et la perce son timbre clair bien particulier ! Ces très vieux ancêtres sont donc les premiers dispositifs musicaux à l'origine du chalumeau médiéval, puis de la clarinette.

Le chalumeau (du latin calamus, roseau), désigne un instrument de musique rudimentaire à vent et à anche simple, en roseau ou en buis, utilisé dans la musique médiévale, tout particulièrement dans les musiques pastorales. On retrouve cet instrument ancien utilisé dans l'orchestration de l’Orfeo (1764) et dans l’Alceste italienne (1766) de Christoph Willibald Glück, compositeur d'opéra allemand de la période baroque. Le chalumeau est l'ancêtre direct de la clarinette. CHALUMAEAU REGISTRE GRAVE DE LA CLARINETTE ET JEU DE L'ORGUE À TUYAUX Par ailleurs, le chalumeau définit également le registre grave de la clarinette, comme il caractérise aussi par ailleurs un jeu d'anches à corps raccourci de l'orgue à tuyau. Le chalumeau désigne encore, mais cela n'a plus rien à voir avec la musique, un procédé d'assemblage thermo-chimique permanent de souder deux pièces métalliques. CHALUMEAU DESCRIPTION

INSTRUMENT RUDIMENTAIRE À UN SEUL REGISTRE Le chalumeau est un instrument de musique rudimentaire du moyen-âge, avec un seul registre. C'est un mince tube cylindrique de buis, un bois blanc dur dont la teinte ambrée vient de la couleur de la cire. L'anche, incluse dans un petit tube, comme dans un mirliton, n'est pas en contact avec les lèvres. Le musicien souffle par une sorte de tuyau et émet ainsi un son sans beaucoup d'âme ni de caractère. Le chalumeau est encore un instrument encore bien sommaire ! Il n'est alors percé que de seulement 8 à 9 trous et sa tessiture, qui dépasse à peine l'octave, ne lui permet d'émettre que des sons fondamentaux. L'instrument qui ne possède pas encore de pavillon ne possède qu'un seul registre. Sa gamme est incomplète (deux notes manquent : le la et le si) et les notes émises sont approximatives. Mais, instrument à perce cylindrique, le chalumeau parvient exceptionnellement à "quintoyer".Certes peu de musiciens de l'époque sont alors capables de réaliser la véritable prouesse du changement de registre, alors que l'anche n'est même pas en contact avec les lèvres ! Par une pression accrue du souffle, le "virtuose" parvenait probablement à passer à une sorte d'aigu, appelé alors clairon, à cause de son timbre proche de celui de la clarine, petite trompette usitée à l'époque. Le chalumeau, avec son anche simple et sa perce cylindrique, va devenir le parent direct de la clarinette et l'histoire de la clarinette va se dérouler en Europe.

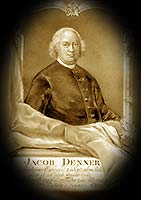

Comment le chalumeau a-t-il donné naissance à la clarinette ? Qui a inventé la clarinette? Qui a créé la première clarinette ? Pourquoi c'est Johann-Christoph Denner qui a inventé la clarinette ? Comment fonctionne la clarinette ? Quand et comment la clarinette initiale est-elle devenue un véritable instrument de musique ? JOHANN CHRISTOPH DENNER L'invention de la clarinette est attribuée à Johann-Christoph Denner vers 1690. Johann Christoph Denner est un facteur d'instruments à vent allemand réputé, né à Leipzig en août 1655 et mort à Nuremberg en avril 1707. Au début du XVIIIème siècle vers 1690, en perfectionnant puis révolutionnant le chalumeau, il va créer un nouvel instrument, le "Clarino", authentique précurseur de la "clarinette", un prototype révolutionnaire qui peut passer aux regisres supérieurs ! Certes cette paternité de la clarinette est contestée, car il n'en reste aujourd'hui aucune preuve, mais elle semble plus que probable. AMÉLIORATIONS DU CHALUMEAU DE JOHANN CHRISTOPH DENNER

2 CLÉS SUPPLÉMENTAIRES OUVRENT 2 PUIS 3 REGISTRES. D'abord Johann-Christoph Denner apporte d'importantes améliorations au chalumeau : il élargit la perce et allonge l'instrument, remplace l'embouchure, alors tube rudimentaire, par un bec où cette fois, l'anche, désormais ligaturée, entre désormais en contact direct avec la lèvre supérieure. Puis en emboitant au corps cylindrique du chalumeau un pavillon vaguement conique, Denner donne à l'instrument la possibilité de jouer le mi grave, note qui par quintoiement émettra le si clairon. Puis Denner déplace deux clés fondamentales déjà présentes sur certains modèles pour remédier en partie à la carence de notes manquantes. CLÉ DE DOUZIÈME Mais l'idée géniale de Denner est l'invention de la clé de douzième, qui permet à l'instrument de quintoyer en stabilisant les harmoniques une octave et une quinte plus haut, en occultant les fondamentales et passant ainsi au registre supérieur. On peut considérer cette innovation, essentielle au fonctionnement de l'instrument, comme le véritable acte de naissance de la clarinette. DES CLÉS FORT DIFFÉRENTES DE CELLES D'AUJOURD'HUI Les clés de la clarinette de Johann Christoph Denner étaient cependant bien différentes de celles de l'instrument contemporain : c'étaient de simples lames métalliques recouvertes de cuir qui ne bouchaient qu'imparfaitement les trous percés dans l'instrument. La clé du la, à l'inverse de celle de la clarinette actuelle, était située sous l'instrument, tandis que la clé du dessus utilisée seule donnait le si bémol. Les deux clés actionnées conjointement émettaient si. Ces trois notes liaient le registre du chalumeau original,à celui du clairon obtenu grâce à la fameuse clé de douzième, comme c'est toujours le cas sur la clarinette actuelle. LE CLARINO DE DENNER PREMIÈRE CLARINETTE Denner présenta son chalumeau perfectionné vers 1690 sous le nom de clarino, car le son ressemblait celui d'une sorte de petite trompette de ce nom, employée pour les passages aigus dans la musique baroque. L'invention de Denner dota en effet le clarino d'un deuxième registre, le clairon avec des notes cette fois-ci assurées et plus claires. Des améliorations successives ont métamorphosé le chalumeau en véritable prototype de la future clarinette, avec ses trois registres, le chalumeau, le médium et le clairon, s'étendant sur près de trois octaves. On peut ajouter qu'un quatrième registre, le suraigu, va vite être découvert, en levant simplement l'index de la main gauche. Malgré quelques notes encore absentes, le musicien peut désormais jouer sur cet instrument nouveau une gamme diatonique quasi-complète, changer de registre sans discontinuer et et interpréter des musiques plus élaborées. Le "clarino", s'inscrit ainsi comme le premier véritable instrument à anche à perce cylindrique. C'est donc bien à Johann-Christoph Denner que revient l'invention de la clarinette, même si l'on doit attendre quelques moindres perfectionnements et la trouvaille du terme "klarinette" par son fils Jakob.

D'où vient le nom de clarinette ? Selon de nombreuses sources, la clarine, petite trompette du XVIIIe siècle, aurait suggéré le nom de "clarino". À cause d'une certaine ressemblance de timbres, justement dans le registre du clairon. Le suffixe "ette" aurait alors été ajouté pour distinguer le nouvel instrument de la "clarine". D'autres sources avancent l'étymologie plus probable de "Clarin", nom provençal du hautbois, lui même venu du latin "clarus", clair. Après... du "Clarino" de Johann-Christoph Denner à la "Klarinette" de son fils Jakob, il n'y a que le saut d'une génération ! Quoi qu'il en soit, le fait que la clé de douzième ait permis en quintoyant d'atteindre le registre du clairon a eu son importance dans la dénomination de l'instrument. PREMIÈRE ATTRIBUTION DU NOM "CLARINETTE" : "KLARINETTE" DE JAKOB DENNER Comme son père, Jakob Denner était connu dans toute l'Allemagne pour l'impressionnante qualité de ses instruments à vent. Jakob, illustre pour ses flûtes, n'apporte à vrai dire qu'une amélioration mineure au clarino. Dans les années 1700, il allonge un peu le tube cylindrique, modifie à peine les clés. Il fabrique ainsi une clarinette baroque à 2 clés, instrument accordé en ré comme la trompette. On lui reconnaît le mérite d'être le premier à désigner son instrument du terme originel de "Klarinette". Le nom de "Klarinette" apparaît en effet pour la première fois dans les archives de la ville de Nuremberg en 1710, lorsque l’orchestre de la ville achète 4 clarinettes en buis à Jakob Denner. PREMIÈRES UTILISATIONS DE LA CLARINETTE EN ORCHESTRE Nous sommes à la fin du XVIIème siècle, la clarinette vient d'être inventée, c'est pourquoi peu de compositeurs utilisent alors encore cet instrument. La clarinette baroque apparaît pour la première fois dans la littérature musicale avec Estienne Roger qui publie à Amsterdam entre 1712 et 1715 deux volumes de duos où il y aurait place pour la clarinette. Puis c'est Vivaldi dans trois de ses concertos vers 1720 ; puis Hændel dans son Ouverture HWV 424 avec deux clarinettes en 1744. Accordée en ré comme la trompette, la "clarinette" est utilisée comme soliste par Molter (1696-1765) dans ses concertos pour clarinette en ré (1745) ; Enfin, Rameau lui fait honneur vers 1750.

L'effort de perfectionnement de la clarinette va se porter sur le nombre de clés et la justesse. CLARINETTE DE BARTHOLD À TROIS CLÉS En Allemagne Fritz Barthold allonge encore le corps de l'instrument et ajoute une troisième clé vers 1740. Dans les années 1760, la clarinette se répand largement dans toute l’Europe, et même dans les grandes villes d’Amérique : la clarinette est encore peu commode, et il ne faut pas moins de 7 instruments au "clarinettiste" pour pouvoir aborder toutes les tonalités. Vers 1780, la plupart des orchestres comptaient deux clarinettes permanentes. CLARINETTE DE J. G. GEIST À 4 CLÉS En France Johann Gottfried Geist fabrique une clarinette en ré à 4 clés vers 1760. Des clarinettes à 5 clés apparaissent en Angleterre en 1770, puis des instruments en sib et en la, plus tard dans l’orchestre de Mannheim. CLARINETTE DE BEER ET LEFEVRE À 5 ET 6 CLÉS Puis Joseph Beer, compositeur autrichien et Xavier Lefèvre, clarinettiste et compositeur français d'origine suisse, posent encore de nouvelles clés, offrant ainsi à la clarinette des notes supplémentaires. C'est ainsi que la clarinette passe à de cinq à six clés à la fin du XVIIIème siècle. LA CLARINETTE ET LES COMPOSITEURS À LA PÉRIODE CLASSIQUE Au début de la période classique Johann Stamitz écrit un Concerto pour clarinette en sib majeur ; Johann Melchior Molter écrit six concertos pour clarinette (clarinette en ré à 3 clés). Puis ce sont Karl Stamitz, Johann Baptist Vanhal, Leopold Kozeluch, franz Anton Hoffmeister, Ignaz Pleyel qui composent leurs concertos. A noter une sonate pour clarinette de Gregorio Sciroli en 1770. Mais c'est W.A. Mozart qui impose la clarinette tant en solo (Concerto pour clarinette en la majeur, KV 622) que dans tous ses opéras à partir d’Idomeneo, ainsi que dans ses symphonies No 31, 35, 39 et 40, ses concertos pour piano No 22, 23 et 24, ou encore dans ses œuvres de musique de chambre. Mozart était amoureux de la clarinette, dont il comparait le timbre à celui d'une voix humaine. À la fin du XVIIIème siècle, époque la clarinette n'a pas encore développé ses possibilités chromatiques et ne joue alors que dans une tonalité donnée. MOZART ET LA CLARINETTE COR DE BASSET

ENTRÉE DE LA CLARINETTE AU PUPITRE DES BOIS Vers 1778 les clarinettes avec Mozart, font alors une entrée remarquée dans la section des bois de l'orchestre. À cette époque, les clarinettistes utilisent des corps de taille différente pour changer la tonalité de l'instrument. Celui-ci était alors toujours fabriqué en buis. CONCERTO POUR CLARINETTE EN LA MAJEUR K.622 En 1791 Mozart écrit l'un des ses plus grands chefs-d'œuvre, Le Concerto pour clarinette en la majeur K 622. ANTON STADLER ET THEODOR LOTZ METTENT AU POINT LA CLARINETTE COR DE BASSET Le clarinettiste Anton Stadler, grand ami de Mozart, contribue à la mise au point avec Theodor Lotz de la clarinette corps de basset, qui permettra d'interpréter l'œuvre. Cet extraordinaire instrumentiste réalise la prouesse de jouer en concert le sublime concerto sur cet instrument encore bien imparfait. THEODOR LOTZ, CLARINETTE EN SI BEMOL À 5 CLÉS Theodor Lotz (1748-1792), qui réalisa la clarinette de basset, était compositeur, clarinettiste et aussi facteur d’instruments. Compagnon de loge de Mozart, il apporte d’importantes innovations techniques a ses clarinettes et cors de basset, positionnant probablement pour la première fois l’anche sur la lèvre inférieure. Sa clarinette en si bémol, fabriquée en buis comporte alors six viroles d’ivoire et cinq clefs de laiton. C'est à l'époque de Mozart que la clarinette commence a se répandre parallèlement dans la musique militaire et à voir sa diffusion augmenter dans tote l'Europe.

AVANCÉES DÉCISIVES : 13 CLÉS, TAMPONS FEUTRE, LIGATURE MÉTAL

INNOVATIONS DE MÜLLER A cette époque, la clarinette est encore "percée" en fonction de l'écartement naturel des doigts, engendrant des notes parfois sourdes ou trop brillantes. Le mécanisme des clés présente souvent de telles difficultés qu'il interdit pratiquement au clarinettiste de transposer et justifie toujours l'emploi de clarinettes en ut, sib (si bémol) et la. En 1810, Iwan Müller (1786– 1854), musicien et facteur d'instruments d'origine estonienne arrive à Paris. Compositeur, clarinettiste et inventeur, il est à l'origine d''importantes avancées dans le perfectionnement de la clarinette : En portant le nombre de clés à treize, il offre enfin à la clarinette la gamme chromatique complète. Ses innovations permettent d'abandonner les instruments de tonalités distinctes dans l'interprétation de différentes pièces. TAMPONS DE CUIR ÉTOUPÉ Le tampon de cuir rembourré de feutre, permet d'accroitre le nombre de clés. À l’époque, en effet, les clés plates en laiton de la clarinette étaient munies seulement de cuir pour un bouchage des trous plus ou moins approximatif. CLARINETTE ALTO À 10 CLÉS Raccourcissant le corps, Müller réalise la première clarinette alto en mib qui possède alors 10 clés, et permet d'interpréter les concertos de Weber. CLARINETTE À 13 CLÉS : ENFIN LA GAMME CHROMATIQUE COMPLÈTE C'est en 1812 que Müller perfectionne encore considérablement l'instrument en la rendant polytonale avec un système à 13 clés. C'est un nouveau pas extrêmement important. Le prototype de Müller permet désormais de jouer avec facilité la gamme chromatique complète, ce qui n'oblige plus à changer sans cesse de clarinette au cours d’une œuvre. Car rappelons le encore une fois, un seul instrument ne pouvait suffire à jouer dans une clé donnée. (voir le perfectionnement du tempérament) ! Cette fois-ci la clarinette de Müller a 13 clés, des tampons de laine recouverts de basane pour boucher les trous difficiles d'accès, un support de pouce en métal. Müller invente aussi la ligature métallique à vis. LE CONSERVATOIRE DE PARIS BOUDE L'INVENTION DE MÜLLER Müller publie alors une méthode agrémentée de conseils à l’usage des facteurs. Malgré ces indiscutables progrès, l'innovation de Müller est rejetée par le conservatoire de Paris en 1815 : les professeurs de l'institution argüent que la famille des clarinettes conserve toute sa raison d'être pour l'intérêt de la sonorité propre à chaque instrument ! Dieu merci, les nouveautés de Müller qui facilitent tant la tâche des clarinettistes finissent par s'imposer, et elles aboutissent même par donner à la clarinette un regain d'intérêt. BÄRMANN RETOURNE LE BEC DE LA CLARINETTE Toujours en 1810, le clarinettiste virtuose et compositeur allemand Heinrich. Joseph Bärman (1784-1847) considéré comme interprète exceptionnel a l’idée intelligente de retourner le bec avec l'anche en dessous, positionnée désormais sur la lèvre inférieure, afin de mieux maitriser l'émission sonore et donnant ainsi plus de souplesse aux articulations. LE CONSERVATOIRE DE PARIS ADOPTE LE BEC DE BÄRMANN Car vers 1820, Français et Anglais jouent encore avec l’anche en haut, alors que les Allemands jouent déjà avec l’anche en dessous. Ce n'est que lorsque Friedrich Beer, devenu professeur au Conservatoire de Paris en 1831, que l'usage de l’anche placée en contact avec la lèvre inférieure devient universel : le principe une fois adopté par le Conservatoire de Paris, il conquiert peu à peu le reste du monde. SYSTÈME ÖHLER EN ALLEMAGNE Les avancées de Müller seront exploitées dans le système Öhler à partir de 1905. Ce système performant est adopté en Allemagne et Autriche et et perdure aujourd'hui. MATÉRIAU DE LA CLARINETTE : L'ÉBÈNE REMPLACE LE BUIS Les clarinettes à l'époque sont confectionnées en bois de buis et ce depuis près de deux siècles. Mais le buis fend facilement. Aussi l'ébène, bois tropical dur, dense, lourd et imputrescible va commencer à le remplacer à partir de 1830.

LE SYSTÊME BOEHM DE LA FLÛTE ADAPTÉ À LA CLARINETTE

Remarquez les anneaux et les nouvelles clés permettant de jouer dans toutes les tonalités L'ajout de trous et de clefs et les perfectionnements vont se multiplier. Et une innovation spectaculaire va encore révolutionner la clarinette : l'adaptation du système Boehm. Cette innovation capitale qui va permettre l'apparition de l'instrument moderne est due à l'initiative de Hyacinthe Klosé, professeur de clarinette au conservatoire de Paris et au facteur d'instruments Auguste Buffet. THEOBALD BOEHM INVENTE UN NOUVEAU SYSTÈME POUR LA FLÛTE Le système Boehm est inventé en effet en 1831 par le flûtiste allemand Theobald Boehm (1794-1881. Les flûtes depuis le moyen-âge étaient en bois, avec des trous étroits, ne permettant pas l'émission un son puissant, et seulement huit clefs. Boehm dote sa flûte en métal de trous plus larges et installe un système de clefs et d'anneaux mobiles montés sur des axes : la fermeture d'un trou peut commander une clé obturant un autre trou, facilitant ainsi tous les doigtés. Le système de clés et anneaux mobiles de Boehm révolutionna l'instrument. KLOSÉ ET BUFFET ADAPTENT LE SYSTÈME BOEHM A LA CLARINETTE

Vers 1844, Hyacinthe Klosé, professeur au Conservatoire de Paris, né en Grèce en 1808 et mort à Paris en 1880, pousse le facteur français Louis-Auguste Buffet (1789-1864) à adapter à la clarinette le système d'anneaux mobiles de Theobald Boehm. Des anneaux de maillechort reliés entre eux par une tige sont agencés autour des trous. Maintenus sur leurs axes par un jeu de tiges, boules, ressorts et vis (invention d'Auguste Buffet), ils permettent à d'autres clés portant des tampons d'interagir et de boucher ainsi des trous jadis inaccessibles. Le célèbre clarinettiste (professeur au conservatoire de Paris, grand concertiste, compositeur, surtout connu des jeunes élèves pour sa fameuse "Méthode complète de Clarinette") fait adjoindre également 4 clés sur le corps supérieur pour remédier à des doigtés de trilles jadis impossibles. La clarinette système Boehm aura désormais 17 clés ! Klosé fait ajouter aussi un barillet, pour pouvoir accorder l'instrument. BUFFET INVENTE LES BOULES ET RESSORTS A AIGUILLE Car l'autre innovation importante est celle d'Auguste Buffet, avec son invention du système de boules et ressorts à aiguille : Les anneaux et clés s'abaissent ou se soulèvent grâce à des ressorts, facilitant considérablement le confort de jeu de l'instrumentiste. Un système de correspondance permet d'accoupler les anneaux des deux corps de la clarinette. Cette clarinette à 17 clés et 6 anneaux est brevetée en 1844 par le français Auguste Buffet, fondateur de la future fabrique de clarinettes Buffet-Crampon... Justesse et qualité sonore sont transformées, les doigtés "de fourche" oubliés, jouer devient un vrai plaisir. Le look de l’instrument en bénéficie aussi avec ces petites boules métalliques supportant ressorts, vis et axe des clés. On n'est pas loin désormais de la clarinette moderne. LA CLARINETTE MODERNE AUJOURD'HUI La clarinette moderne possède aujourd'hui un système Boehm à 17 clés et 6 anneaux, apte à jouer avec aisance la gamme chromatique complète. Certains modèles d'instruments haut de gamme proposent même maintenant 19 clés et 6 anneaux.

En marge des innovations de l'école française, deux autres systèmes voient le jour et coexistent actuellement : le système Oehler en Allemagne et le système Albert en Europe centrale, en Turquie. Le système Albert a connu son heure de gloire aux États-unis où il fut très apprécié dans le Jazz Dixieland..

CLÉTAGE ALLEMAND Le clétage allemand ne duplique pas comme le système français les 4 clés (A,B,3,4) de mi, fa, fa# et sol# graves, et utilise des rouleaux pour glisser d’une clé à l’autre, ce qui est certainement moins commode Le système Albert (1816-1890) à 13 clés et 3 anneaux seulement, développé en Belgique perfectionne légèrement celui de Müller. Le clétage est le même que celui du systèle Oehler. Dans le monde, le système Albert se voit remplacé de plus en plus par la clarinette système Oelher de l'école austro-allemande. Le système Albert demeure cependant encore utilisé en Angleterre, Russie, Europe centrale et Turquie. Au dire de grands clarinettistes de Jazz Nouvelle-Orléans américains, le système Albert donnerait une meilleure sonorité à la clarinette, plus proche de la voix humaine, avec des trous et des clés positionnés différemment sur l'instrument. Ce n'est pas notre avis, la clarinette Albert a un son dense, rond et velouté certes, mais moins clair, moins éclatant. Le système de clétage, pas désagréable ne permet pas l'aisance de certains doigtés du système Boehm de l'école française. LES DEUX GRANDES ÉCOLES DE CLARINETTE : GERMANO-VIENNOISE ET FRANÇAISE La différence entre les instruments et la spécificité de style des clarinettistes enseignés dans divers pays, a conduit à la fin du 18ème siècle, à la fondation de plusieurs écoles de clarinette. Les deux écoles les plus connues sont : - L'école germano-viennoise qui privilégie le système Oehler, les anches dures et les ligatures souples pour un son rond et dense. - L'école française, centrée autour des clarinettistes du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, qui privilégie le clétage français de Buffet, les anches souples et les ligatures métalliques pour un jeu plus libre, un timbre plus aérien et expressif. CLARINETTES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE LES PLUS UTILISÉES DANS LE MONDE Comme les clarinettes système Oehler ou Albert présentent l'inconvénient d'une moins grande aisance de jeu, c'est la clarinette de l'école française qui est actuellement la plus utilisée dans le monde. Les facteurs de clarinette Buffet-Crampon, Leblanc ou Selmer ont encore de beaux jours devant eux, à condition bien sûr de continuer à innover !

Estienne Roger. J. Ph. Dreux compose des "Airs pour 2 clarinettes ou deux chalumeaux". Jean-Baptiste Lully compose un menuet en ré mineur, un menuet en ré majeur. En 1716 Antonio Vivaldi double ses hautbois dans deux de ses concertos pour clarinette ; il enrichit de deux clarinettes son oratorio Juditha triumphans, puis dans de nombreux concertos (RV 556, RV 559, RV 560). En 1720, à Anvers, Jean Adam Faber introduit la clarinette dans l'orchestration d'une messe. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) utilise la clarinette en 1750 dans sa tragédie lyrique Zoroastre puis dans Acanthe et Céphise (1751). Puis c'est George Friederic Haendel (1685-1759) qui compose pour clarinettes et corne de chasse : "Ouverture en ré majeur HWV.424 pour 2 clarinettes et cor de chasse" (1740). Suites, Sonates. Concertos. Johann-Christian Bach (1735-1782) aurait écrit plusieurs œuvres pour clarinette - entre baroque et classique - à Londres en 1751. Christoph Willibald Glück (1714-1787) utilise la clarinette en 1767 dans son opéra Alceste. Johann Stamitz (1717-1757) écrit son concerto pour clarinette. Une innovation : la clarinette en si bémol est utilisée pour la première fois, étendant son registre sur plus de trois octaves ! Le compositeur Napolitain Gregorio Sciroli (1722–1781) compose la première sonate pour clarinette. Joseph Haydn (1732-1809) compose trois trios pour clarinette, violon et violoncelle et l'introduit dans quelques unes de ses dernières symphonies. Georg Friedrich Fuchs, (1752-1821) compositeur français d'origine allemande, qui a appris à jouer de la clarinette dès son plus jeune âge, nous laisse d' abondantes pages, dont un concerto en si bémol pour clarinette et orchestre et des symphonies concertantes pour clarinette, flûte, cor et orchestre. Giacomo Meyerbeer (1791-1864) utilise pour la première fois la clarinette basse dans son opéra Les Huguenots de Giacomo. On notera aussi les noms de Johann Baptist Vanhal, Franz Xaver Pokorny, Anton Hoffmeister, Ignaz Peyel, Leopold Kozeluch, Heinrich Backhofen, Franz Tausch, John Mahon, Jean-Xavier Lefèvre, Franz Krommer, Joseph Beer, Michel Yost. Mais le summum de la clarinette à la période classique, c'est Mozart qui l'inclura dans presque toute son œuvre : Tous les opéras de Mozart à partir d'Idomeneo Re di Creta K.366 incorporeront cet instrument. Il en va de même pour la plupart de ses concertos pour piano et ses symphonies. Parmi les œuvres les plus remarquables pour clarinette de Mozart il faut naturellement retenir l'adagio de son Concerto pour clarinette en la majeur, K.622 ébauché en 1787 et qu'il termine à Vienne pour son ami Stadler en 1791. Mozart orchestre la clarinette dans "trois sérénades pour vents", le "quintette pour vents et piano, le quintette en la pour clarinette, et le fameux trio "des quilles" avec alto et piano. La clarinette s'installe vers 1824 dans l'orchestre avec Beethoven dans sa 9ème symphonie, et s'établit définitivement dans l'orchestre philharmonique à la fin du xixème siècle, grâce notamment à des compositeurs de l'école française comme Maurice Ravel et Darius Milhaud. la musique romantique du xixe siècle fait appel à la clarinette tant comme instrument d'orchestre que comme instrument soliste. Ludwig Spohr - Franz Schubert - Karl Maria von Weber - Hector Berlioz - Richard Strauss - Felix Mendelssohn - Robert Schumann - Richard Wagner - Johannes Brahms - Max-Christian Bruch - Charles-Marie Widor... ont tous intégré la clarinette à leur œuvre. BERLIOZ UTILISE LA CLARINETTE EN RÉ DANS SA SYMPHONIE FANTASTIQUE En 1830, Hector Berlioz compose sa Symphonie fantastique pour une clarinette en ré, instrument presque obsolète aujourd'hui. La clarinette est très utilisée dans la musique moderne du XXème siècle. Les principaux compositeurs de cette période ont pratiquement tous écrit pour clarinette : Camille Saint-Saëns - Claude Debussy - Maurice Ravel - Igor Stravinsky - Edgar Varese - Arthur Honegger - Darius Milhaud - Arnold Schönberg - Alban Berg - Francis Poulenc - Georges gershwin - Dimiti Chostakovitch - Olvier Messiaen - Anton Webern. Depuis la moitié du XXe siècle , la clarinette s'incorpore naturellement dans la musique contemporaine. On retiendra les noms de : John Cage - Iannis Xenakis - György Ligeti - Pierre Boulez - Karlheinz Stockhausen - Luciano Berio - Jean-Christian Michel, Krzysztof Penderecki. Sans adhérer obligatoirement à leur œuvre.

: PERFECTIONNEMENTS & DERNIÈRES INNOVATIONS

Remarquez les 19 clés, la clé de correction de Fa grave et l'absence de cerclage du pavillon On peut dire que la clarinette moderne est au point : la clarinette contemporaine satisfait l'étendue des besoins de l'orchestre, et techniquement ça marche plutôt bien. Le mécanisme permet de jouer avec aisance sur une tessiture de plus de 4 octaves avec 5 magnifiques registres. La justesse, sans être encore absolument parfaite est largement satisfaisante et ne cesse de s'améliorer. Certes on a toujours de petits problèmes avec les tampons, les anches, et l'ébène ou la grenadille qui fendent encore, mais tout cela est en progrès constants. NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA CLARINETTE De nouvelles technologies sont en cours pour améliorer la justesse et l'homogénéité sur toute l’étendue de l’instrument, et accéder à un meilleur équilibre sonore : des simulations et optimisations numériques vont permettre de déterminer la position et le diamètre idéal des trous. Les fabricants étudient avec l'IRCAM la dissection des harmoniques impairs des clarinettes pour l'embellissement du timbre en travaillant sur forme ou diamètre de la perce. La fabrication de corps en matériau composite (5% fibre de carbone + 95% poudre d'ébène) garantit des instruments qui ne fendent plus à l'l'humidité, ou aux changements de température (série Green-line de Buffet-Crampon). Cette clarinette est aujourd'hui la préférée du New York Philharmonic. L’utilisation de nouveaux matériaux comme le Goretex ou le liège synthétique préserve les tampons sensibles de la condensation : le lièges des tenons remplacé par un liège synthétique en polymère, ne se rétracte pas, ne s’use pas facilement et reste étanche ; Buffet-Crampon utilise désormais l’impression 3D pour prototyper de nouveaux modèles de clarinettes. CLARINETTE TOSCA BUFFET-CRAMPON

La clarinette tosca de Buffet-crampo utilis le Goretex et le liège synthétique. Le repose pouce réglable améliore le confort ; la duplication de la clé de sol# grave ; l’ajout d’une clé de correction du fa grave et du mi grave permet une plus grande justesse (clarinette Tosca de Buffet-Crampon à 19 clés).

LA CLARINETTE DU XXI ème SIÈCLE - LA CLARINETTE DEMAIN Aujourd'hui, la facture (fabrication) de clarinette continue à évoluer. Evolution moins spectaculaire certes que dans les technologies informatiques musicales novatrices, synthétiseurs, VSTi et autres secteurs de pointe high-tech. Mais comme il est dans la nature de l'homme d'inventer, ne serait-ce que pour améliorer le "design", un "look technologique" est proposé aux nouvelles clarinettes, désormais nimbées d'aluminium anodisé teinté... Le clétage s'habille désormais de céramique translucide. (Clarinettes GL métal de Buffet-Crampon. Pour confirmer le coté "high-tech", le son est évidemment "nickel" ! Le fabricant a recours désormais à l’impression 3D pour prototyper de nouveaux modèles de clarinettes (Clarinette Cagima). Qu'en sera-t-il alors dans cinquante ans ? Eh bien, les dernières avancées d'aujourd'hui, si rassurantes sur leur allure technologique contemporaine seront complètement démodées !

Des instruments de musique s'apparentant à la clarinette basse par un diapason plus grave ont été conçus à la fin du XVIIIe siècle, une trentaine d'années après l'invention de la première clarinette de Denner. La clarinette basse fait son entrée dans l'orchestre symphonique dès les années 1770 à peu près à l'époque de Mozart. En 1836 Giacomo Meyerbeer compositeur d'opéras, l'utilise dans "Les Huguenots", se risquant même à un solo au cinquième acte. En 1838 Catterini invente son Glicibarifono Au XIXe siècle, durant la période romantique la clarinette basse s'est imposée et l’orchestre symphonique l'emploie en permanence. En 1829 J.C. Streiwolff invente une clarinette contrebasse. CLARINETTE BASSE - LES INNOVATIONS D'ADOLPHE SAX Après des années de lente évolution, au XIXème siècle la clarinette basse profite en effet d'améliorations décisives due au belge Adolphe SAX dans les années 1830 : LA TECHNIQUE DU SAXOPHONE ADAPTÉE À LA CLARINETTE BASSE ce brillant clarinettiste et facteur d'instruments, inventeur du saxophone, mais aussi d'une multitude d'autres instruments, qui sera le rival héréditaire d'Auguste Buffet, initie le pavillon recourbé en cuivre, et dote l'instrument d'une tessiture plus large. C'est à Adolphe Sax en effet que l'on doit à cette époque des améliorations radicales sur la clarinette basse, en développant le registre grave de l'instrument et améliorant le rendu sonore. En 1835, il présente à Bruxelles une clarinette en buis à 24 clefs, et trois ans plus tard, il fait breveter sa première grande invention : un "nouveau système de clarinette basse, contrebasse et bourdon" réel précurseur de la clarinette basse moderne. Son brevet est déposé en 1838. La clarinette basse complète alors la famille des clarinettes, satisfaisant dès lors tous les besoins de l'orchestre jusqu'à la moitié du XXème siècle. En 1851, Adolphe Sax dépose un brevet de clarinette contrebasse en mi, fabriquée entièrement en cuivre. La justesse de l'instrument est préservée par la présence d'un tube élargi au niveau du bec et très légèrement resserré vers la culasse. LA CLARINETTE BASSE INSTRUMENT SOLISTE

À partir de 1930, la clarinette basse commence à s'afficher comme instrument soliste aussi bien en musique classique contemporaine que dans la musique de Jazz : Anton Webern l'utilise dans sa musique de chambre, et Othmar Schoeck écrit en 1931 la première sonate pour clarinette basse et piano. La clarinette basse apparaît dans le Jazz vers 1960 avec des Jazzmen comme Eric Dolphy, Jimmy Giuffre, puis dans les années 2000, avec des musiciens comme Michel Portal, Klaus Gesing ou Louis Sclavis. LE SAXOPHONE Le travail d'Adolphe Sax sur la clarinette débouchera sur l'invention d'un instrument nouveau, le saxophone, breveté à Paris le 21 mars 1846. Si Auguste Buffet fondateur de la firme Buffet-Crampon restait leader sur le marché de la clarinette haut de gamme, SAX demeurait toujours premier sur celui du saxophone. FAMILLE DES CLARINETTESBASSES - GROUPES

La première clarinette de Denner a permis de faire naître la clarinette moderne. Pour couvrir les besoins de l'orchestre, l'histoire a vu se développer au cours des siècles une douzaine d'instruments transpositeurs de hauteurs différentes, formant ainsi la "famille de clarinettes". Ces instruments présentent autant de tailles et tonalités différentes, allant du grave à l'aigu : la clarinette contrebasse, la plus grande, mesure 2 mètres 31 et la plus petite, la clarinette sopranino ne mesure que 25 cm de long. Entre ces deux extrêmes, ont été fabriqués toute une gamme d'instruments : Signalons particulièrement au début du XXème siècle le développement de la famille des clarinettes basses avec ses formes caractéristiques, et la mise au point de la clarinette contrebasse par Léon Leblanc. Le célèbre facteur d'instruments avait même conçu une clarinette octocontrebasse, mais qui n’a pas encore été utilisée. Les clarinettes sont inscrites parmi les instruments à vent du pupitre des bois, où figurent aussi les flûtes, hautbois, bassons, cors anglais et saxophones.

On trouve naturellement en vente en librairie, librairie musicale, et sur Internet beaucoup d'ouvrages sur la clarinette : Au premier rang de ces livrets figurent les Méthodes et manuels d'apprentissage ou Comment apprendre la clarinette. Puis sont classées les œuvres écrites pour clarinette par les grands compositeurs avec des partitions et autres livrets et Song-books. L'HISTOIRE DE LA CLARINETTE EN LIVRE De nombreux livres ont paru à toutes époques sur l'histoire de la clarinette, mais bien peu reprennent intégralement son odyssée, de ses origines immémoriales à aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'Histoire de l'instrument, et Comment est fabriquée la clarinette, etc. nous avons sélectionné un ouvrage parmi les dizaines de livres parus sur la clarinette : : "La Clarinette : à la découverte d'un instrument" (édition Gautier-Languereau) - Ce livre, de Barrie Carson Turner, richement illustré, explique le fonctionnement de la clarinette, raconte son histoire au cours des siècles, détaille les étapes de sa fabrication, et répertorie la famille des clarinettes. Rien de plus que sur les sites web de clarinette bien faits... si ce n'est le CD inclus avec des extraits d'œuvres pour clarinette de grands compositeurs : Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Crusell, Weber, Rossini, Spohr, Schumann, Brahms et Reger : l'écoute est effectivement l'idéal pour découvrir un compositeur ! On trouve encore en librairie de très nombreux ouvrages dédiés à la clarinette : L'évolution de la clarinette par Jean-Marc Fessard ; Clarinette par Jack Brymer (edition Hatier) ; À propos de... la clarinette par Guy Dangain (édition Gerard Billaudot) ; Voyages en clarinette par Yves Didier, Michel Lethiec et François Sauzeau ; Clarinette, mon amie par Ernest Ferron (édition International music diffusion) ; La clarinette a six clés, un jeu de clarinettes du facteur parisien Jean-Jacques Baumann par Jean Jeltsch (éditions J.M. Fuzeau)... La plus belle citation sur l'instrument : "J’étais hier soir à l’Opéra de Mannheim – J’étais assis au-dessus de l’orchestre – Il y avait tout un ensemble d’instruments à vent – Parmi ceux-ci, deux clarinettes – Père, vous ne pouvez imaginer la beauté du son de la clarinette ! ... Si seulement nous avions aussi des clarinettes ! Vous ne pouvez pas imaginer la sonorité ainsi produite dans une symphonie par le mélange des flûtes, hautbois et clarinettes". Voilà comment Mozart exprimait son emballement pour la clarinette (lettre adressée à son père, du 3 décembre 1778). Et aussi, la citation de Jean-Christian Michel : "En prolongeant le souffle humain, la clarinette apparaît plus qu'aucun autre instrument de musique, celui qui permet d'exprimer les plus infimes nuances des interrogations de l'âme", celles-là-même de l'expression de vie".

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

➔ 2

➔ 2  ➔ 3

➔ 3